society

Domaines

Harvested

Provided by

Type of resources

Available actions

Topics

Provided by

Years

Formats

Representation types

Update frequencies

status

Scale

Resolution

-

recencement des centres de loisirs et accueil jeunes

-

Afin de planifier l’alerte de la population par mégaphone ou par référent de quartier, la commune identifie un circuit d’alerte. La personne en charge de l’alerte suit le circuit référencé sur la carte afin d’assurer une diffusion efficace des consignes de sécurité.

-

Localisation des centres loisirs sans hébergement

-

Un dispositif de surveillance des zones sensibles doit être mis en place dans chaque commune. Ces dernières doivent identifier sur la carte les points, les lieux de surveillance des zones à risque (exemple : digue avec risque de brèche, dune avec risque d’effacement,…).

-

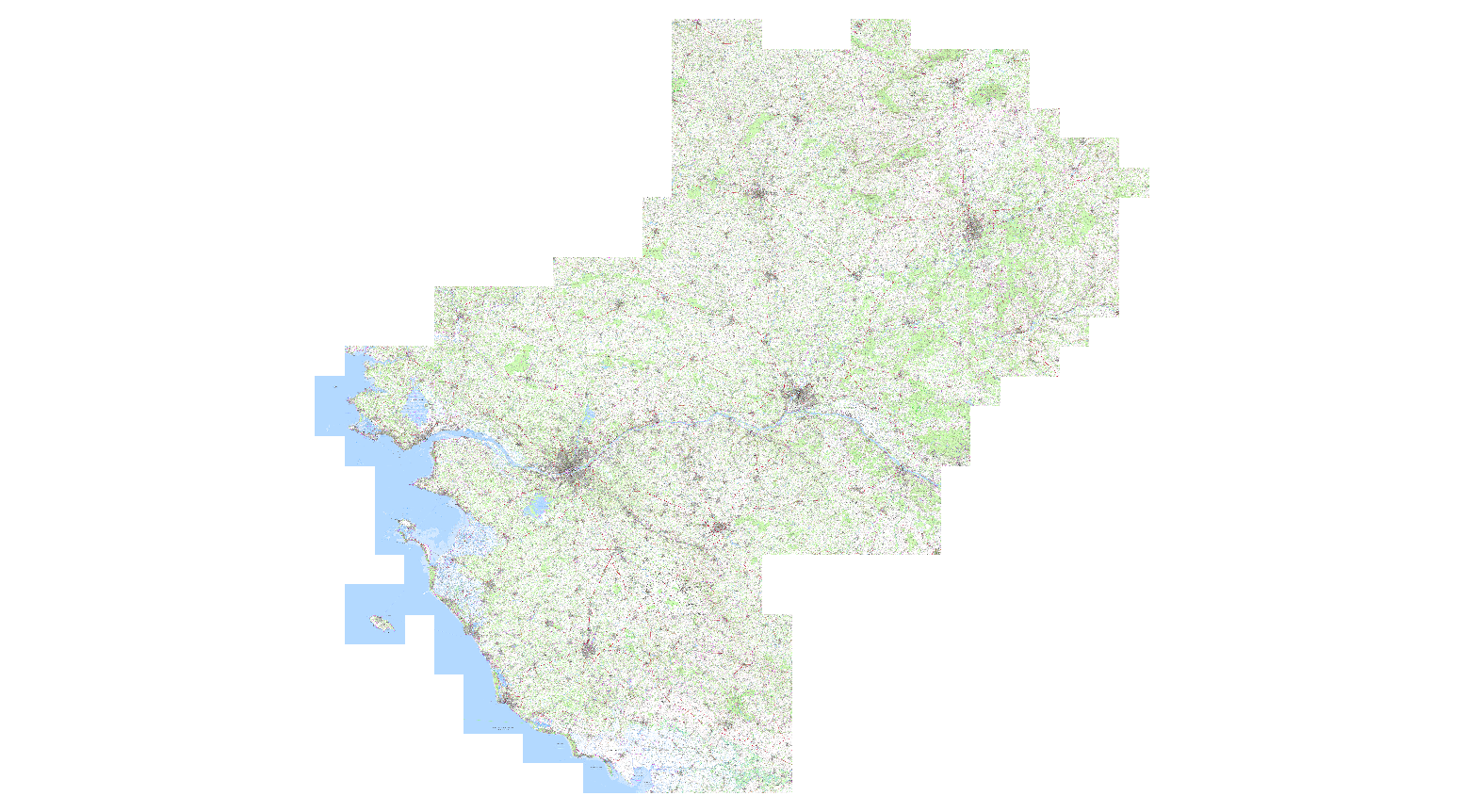

Le produit SCAN 25® version 3 est une collection d'images cartographiques numériques en couleurs, obtenues par rasterisation des données servant à la réalisation des cartes de la série au 1 : 25 000. Le produit SCAN 25® version 3 se compose d'images numériques, sans habillage ni surchage, et d'indications de géoréférencement. Mise en ligne 2018

-

Série de données référence des lieux sur le thème "Culture et Loisirs" en Pays de la Loire. Elle fait partie de la base de données Lieux publics utilisée dans le cadre de l'application Destinéo. Version 5 / décembre 2016.

-

De manière générale, les enjeux sont les personnes, biens, activités, éléments de patrimoine culturel ou environnemental, menacés par un aléa et susceptibles d'être affectés ou endommagés par celui-ci. La sensibilité d'un enjeu à un aléa est nommée « vulnérabilité ». Cette classe d'objet regroupe tous les enjeux qui ont été pris en compte dans l'étude du PPR. Un enjeu est un objet daté dont la prise en compte est fonction de l'objet du PPR et de sa vulnérabilité aux aléas étudiés. Un enjeu de PPR peut donc être pris en compte (ou pas) selon le ou les types d'aléa traités. Ces éléments constituent le socle de connaissance de l'occupation du sol nécessaire à l'élaboration du PPR, dans la zone d'étude ou à proximité de celle-ci, à la date de l'analyse des enjeux. Les données d'enjeux représentent une photographie (figée et non exhaustive) des biens et des personnes exposés aux aléas au moment de l'élaboration du plan de prévention des risques. Ces données ne sont pas mises à jour après l'approbation du PPR. En pratique elles ne sont plus utilisées : les enjeux sont recalculés en tant que de besoin avec des sources de données à jour.

-

Définition cartographique des secteurs administratifs du SPIP

-

Recensement exhaustif des sites de pratiques sportives

-

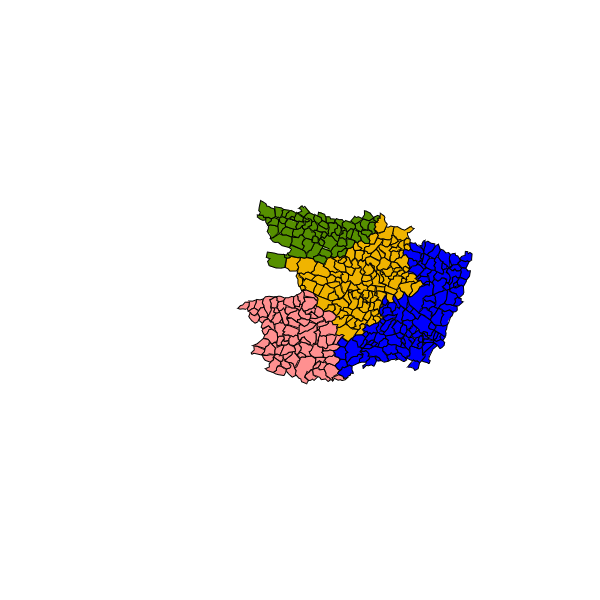

La donnée présente l'appartenance des communes de la région à un bassin de vie. Le bassin de vie est le plus petit territoire sur lequel les habitants ont accès à la fois aux équipements de la vie courante et à l'emploi. Le découpage en bassins de vie a été réalisé pour faciliter la compréhension de la structuration du territoire et mieux qualifier l'espace à dominante rurale.

Geopal

Geopal