society

Domaines

Harvested

Provided by

Type of resources

Available actions

Topics

Provided by

Years

Formats

Representation types

Update frequencies

status

Scale

Resolution

-

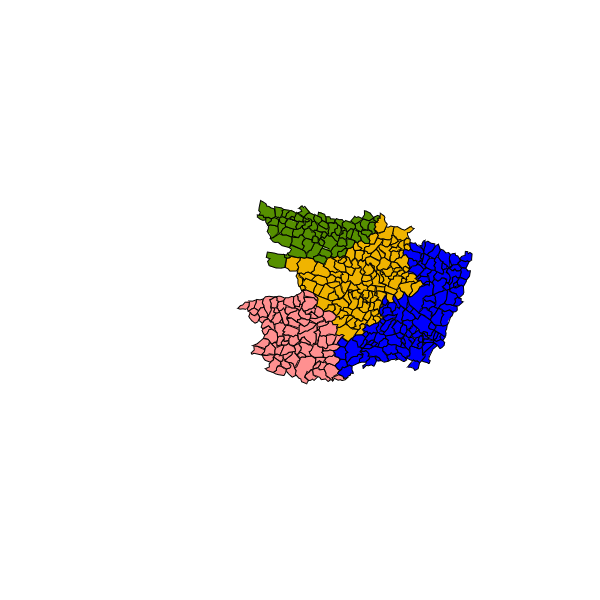

La donnée présente l'appartenance des communes de la région à un bassin de vie. Le bassin de vie est le plus petit territoire sur lequel les habitants ont accès à la fois aux équipements de la vie courante et à l'emploi. Le découpage en bassins de vie a été réalisé pour faciliter la compréhension de la structuration du territoire et mieux qualifier l'espace à dominante rurale.

-

Définition cartographique des secteurs administratifs du SPIP

-

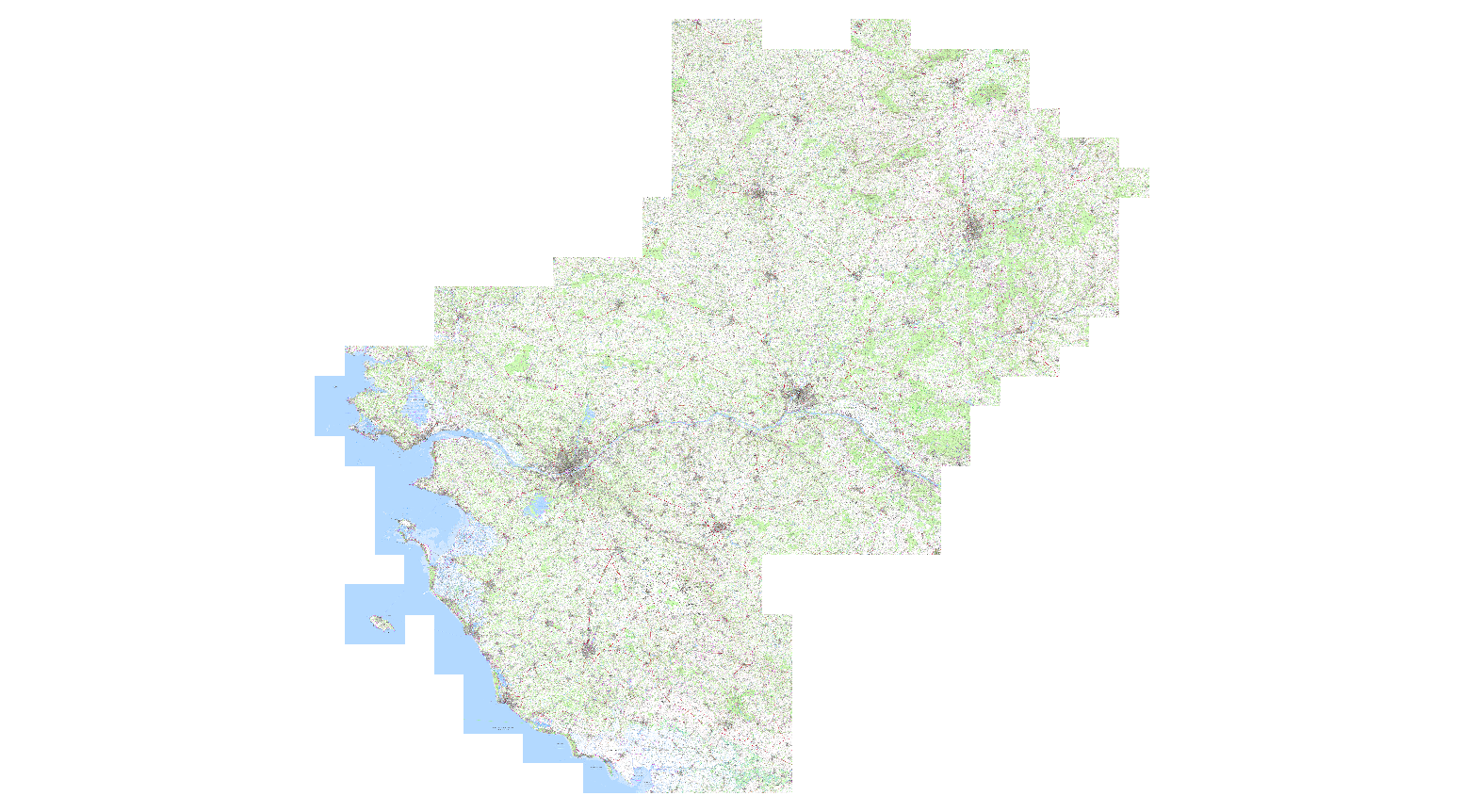

Le produit SCAN 25® version 3 est une collection d'images cartographiques numériques en couleurs, obtenues par rasterisation des données servant à la réalisation des cartes de la série au 1 : 25 000. Le produit SCAN 25® version 3 se compose d'images numériques, sans habillage ni surchage, et d'indications de géoréférencement. Mise en ligne 2018

-

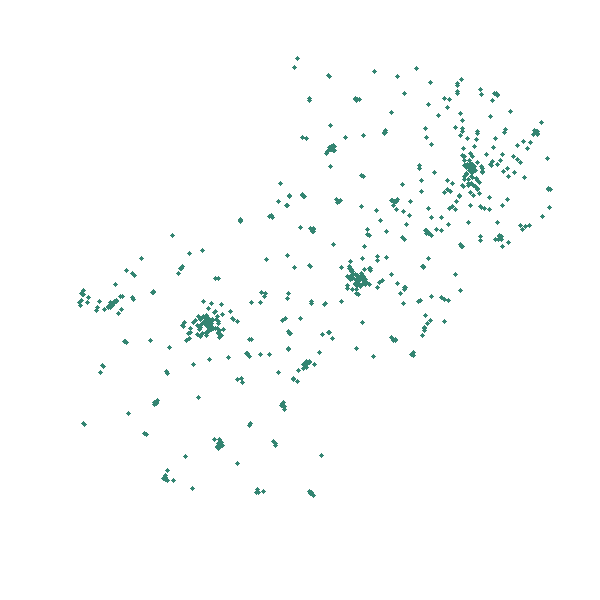

Localisation des centres loisirs sans hébergement

-

Cette couche identifie la localisation des moyens d’alerte de la commune (panneau d’affichage, sirène,…).

-

Série de données référençant des lieux sur le thème "Social et Animation" en Pays de la Loire. Elle fait partie de la base de données Lieux publics utilisée dans le cadre de l'application Destinéo. Version 5 / décembre 2016.

-

Afin de planifier l’alerte de la population par mégaphone ou par référent de quartier, la commune identifie un circuit d’alerte. La personne en charge de l’alerte suit le circuit référencé sur la carte afin d’assurer une diffusion efficace des consignes de sécurité.

-

Table de synthèse communale des zonages des politiques publiques de l'habitat qui rassemble : - 5 zonages d'application de dispositions administratives (ABC, HLM 123, taxe d'habitation des logements vacants, application article 55 loi SRU et le zonage local PDL123) - et 3 zonages d'étude produits par l’Insee (zones d'emploi, unités urbaines, aires d'attraction des villes) La connaissance d’un territoire est essentielle pour analyser les réalités qu’il recouvre, administrer son fonctionnement et y mener des politiques adaptées. Certains zonages de l’INSEE, au travers de plusieurs niveaux de regroupement de communes, permettent de mieux visualiser les problématiques territoriales. D’autres zonages relevant du niveau communal sont aussi indispensables pour évaluer les besoins et difficultés pour le secteur de l’habitat : - La taxe sur les logements vacants (TLV) concerne exclusivement les communes de plus de 50 000 habitants marquées par un déséquilibre fort entre l’offre et la demande de logements. La liste des communes est fixée par un décret national. La taxe d’habitation sur les logements vacants (THLV) peut être instaurée dans toutes les communes où la TLV n’est pas appliquée. - Le zonage A / B / C a été créé en 2003 dans le cadre du dispositif d’investissement locatif dit « Robien ». Il a été révisé depuis, en 2006, 2009 et 2014. Le critère de classement dans une des zones est la tension du marché immobilier local en découpant le territoire en 5 zones, de la plus tendue (A bis) à la plus détendue (zone C). Le zonage A/B/C a de multiples utilisations pour les différents dispositifs de location ou d’accession à un logement. - Le zonage PDL est mis en œuvre depuis 2013. Il est révisé tous les 3 ans au regard des indicateurs suivants : besoins en logements, tension du marché du logement, politiques locales de l’habitat dont les communes SRU… Il définit la tension du marché et les priorités de développement de l’offre locative sociale, allant du secteur détendu (zone PDL3) au secteur plus tendu et prioritaire (PDL1). Il engendre des aides différentes selon la classe. - Le zonage HLM est un paramètre entrant dans le calcul des aides personnelles au logement (AL et APL). Il détermine les plafonds de loyer du logement social (PLAI et PLUS, PALULOS, PLS, PLI…).

-

Ensemble des séries de données constituant le standard Covadis du PPRT

-

Carte cassini, réalisées dans le cadre d'un programme coproduit par EHESS/CNRS/LDH-BNF, avec le soutien du Ministère de l'Equipement. Copyright : EHESS/CNRS/LDH-BNF, avec le soutien du Ministère de l'Equipement Données acquises dans le cadre du programme GEOPAL, financées à parité par l'Etat et la Région avec le soutien du FEDER.

Geopal

Geopal