100000

Domaines

Harvested

Provided by

Type of resources

Available actions

Topics

Provided by

Years

Formats

Representation types

Update frequencies

status

Scale

Resolution

-

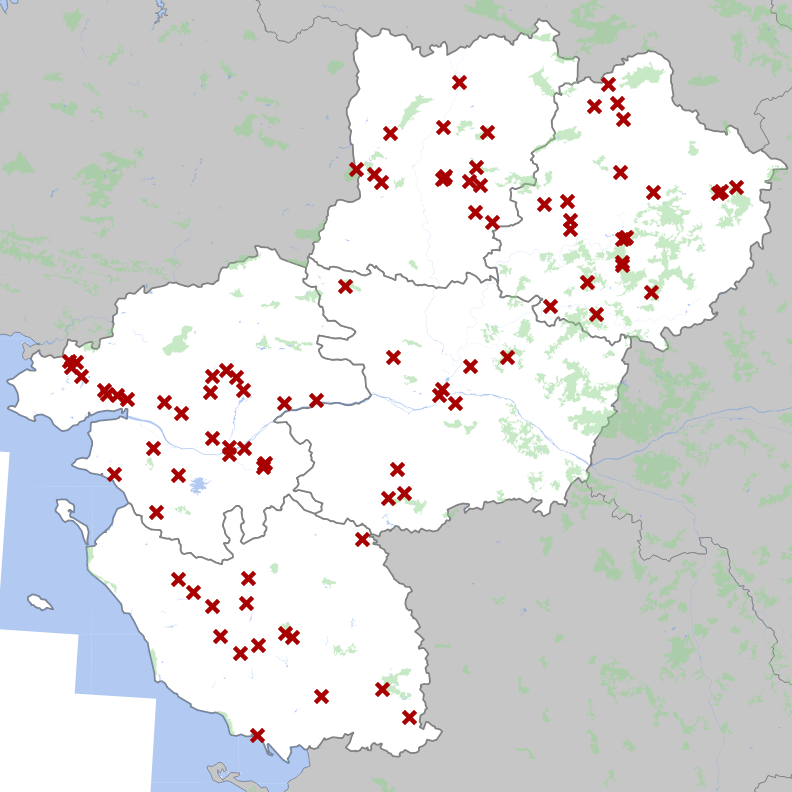

Les ruptures de continuités terrestres connues ont été représentées dans les cartographies des continuités écologiques. Les continuités de la trame verte sont par définition des espaces de déplacements des espèces inféodées à un type de milieu. L’identification des points de collision sur tous types de voies (ferrée, routière) avec des espèces renseigne à la fois sur les déplacements des animaux et les obstacles existant dans ces corridors.

-

Créées en 1977, les opérations programmées d'amélioration de l'habitat (OPAH) constituent depuis trente ans l'outil principal par lequel est réalisé la réhabilitation des centres urbains et des bourgs ruraux. D'autres outils ont été créés pour répondre à des spécificités territoriales, techniques et sociales : déclinaison des OPAH (rurale, urbaine, copropriétés dégradés), Programmes d'Intérêt Général (PIG) et Programmes Sociaux Thématiques (PST). Dès lors que l'intervention projetée sur une zone donnée, généralement vaste - grande agglomération, bassin d'habitat étendu, voire département, ces territoires ne présentant pas de dysfonctionnements urbains et sociaux notables, justifiant un projet d'ensemble - relève d'une problématique particulière à traiter, à caractère social ou technique, l'OPAH n'est pas un outil adéquat, et doit lui être préférée la procédure du Programme d'intérêt général (PIG), défini règlementairement par l'article R 327-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH). Le programme d'intérêt général (PIG) est un programme d'actions initié par les collectivités territoriales bénéficiaires d'une convention de délégation des aides à la pierre. Il vise à apporter des solutions à des problèmes spécifiques en matière d'amélioration de l'habitat dans des ensembles de logements ou d'immeubles à différentes échelles (agglomération, bassin d'habitat, canton, pays voire département). Ainsi le champ d'intervention peut être le logement des étudiants, des jeunes travailleurs, des personnes âgées ou handicapées, la résorption du nombre de logements vacants, l'augmentation de l'offre de logements à vocation sociale ou la lutte contre l'insalubrité diffuse. Par ailleurs, les situations exceptionnelles, consécutives à une catastrophe, qu'elles soient naturelles ou non, peuvent se traiter dans le cadre d'un PIG. La durée du PIG est libre, à la discrétion des autorités locales, compte tenu du contexte et des enjeux locaux : un an, 3 ans, voire davantage si un cadre contractuel est défini préalablement entre les partenaires du programme. Les données ne contiennent pas les anciens PIG qui sont archivés par ailleurs. Pour mémoire : le programme d'intérêt général est à distinguer du projet d'intérêt général, également appelé PIG, prévu par le code de l'urbanisme.

-

Localisation des centres loisirs sans hébergement

-

Cette couche contient des statistiques sur la richesse en taxons indicateurs de zones humides de chaque commune de la Sarthe. La richesse est donnée pour toutes les périodes confondues ou pour les observations postérieures à 1990. La liste des espèces indicateurs de zones humides est la liste des espèces indicatrices des zones humides faisant suite à l’arrêté du 24 juin 2008, précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l'environnement.

-

FranceRaster® 1/100 000

-

Suivi de l'état d'avancement de ces 2 types de documents (CBS et PPBE) concernant les infrastructures de transport pour lesquelles les communes et établissements publics de coopération intercommunale (epci) sont l'autorité compétente (pour le type "grandes infrastructures").

-

Cette couche contient des statistiques sur la richesse en taxons diagnostiques de 18 grands types de végétations : - A. Végétations aquatiques des eaux douces - B. Végétations aquatiques des eaux stagnantes, saumâtres et salées - C. Bas-marais - D. Prairies humides fauchés ou pâturées, mésotrophiles à eutrophiles - E. Prairies humides fauchées ou pâturées, oligotrophiles à mésotrophiles - F. Végétations des vases salées - G. Végétation des côtes rocheuses et plages de galets - H. Végétation des dunes côtières et plages de sable - I. Gazons amphibies et végétations des berges exondées - J. Végétation de ceinture des bords des eaux - K. Landes humides - L. Pelouses sèches calcaires et pelouses sablo-calcaires - M. Landes sèches et mésophiles - N. Pelouses sèches silicicoles - O. Végétations adventices des cultures et des vignes - P. Forêts alluviales, marécageuses ou tourbeuses et lisières humides - Q. Forêts sèches à fraîches et ourlets sur sols acides à calcaires - R. Forêts sèches et ourlets sur sols calcaires Plus une commune est riche en espèces diagnostiques d'un grand type de végétation, plus la probabilité de présence de ce grand type de milieux sur la commune est importante. La richesse est donnée pour toutes les périodes confondues ou pour les observations postérieures à 1990. La liste des espèces diagnostiques des 18 grands types de végétation est issue du rapport suivant : Vallet J. et Lacroix P. (2012) Contribution au Schéma Régional de Cohérence Ecologique des Pays de la Loire Caractérisation des sous-trames en termes de potentialités de grands types de végétations. Rapport des CBNBP et CBNB. 128 pages.

-

couche canton du thème "Administratif" de la BD CARTO

-

Créées en 1977, les opérations programmées d'amélioration de l'habitat (OPAH) constituent depuis trente ans l'outil principal par lequel est réalisé la réhabilitation des centres urbains et des bourgs ruraux. D'autres outils ont été créés pour répondre à des spécificités territoriales, techniques et sociales : déclinaison des OPAH (rurale, urbaine, copropriétés dégradés), Programmes d'Intérêt Général (PIG) et Programmes Sociaux Thématiques (PST). Une opération programmée d'amélioration de l'habitat a pour objectif de réhabiliter le patrimoine bâti et d'améliorer le confort des logements par le biais de subventions, ainsi que de requalifier dans son ensemble un quartier, une ville, ou un secteur rural. Elles tendent à améliorer l'offre de logements, en particulier locatif et ainsi à maintenir ou à développer les services de voisinage dans le respect du PLH. L'OPAH répond avant tout à un projet local, porté par la collectivité territoriale concernée, que l'État soutient au titre des enjeux de solidarité nationale et de lutte contre l'exclusion par le logement, dont il est porteur. Il existe principalement quatre types d'OPAH : - L'OPAH de droit commun dont l'objet est de revaloriser des quartiers et leur habitat ; - L'OPAH de renouvellement urbain qui a pour ambition de traiter les « zones urbaines et sociales les plus difficiles en créant des dispositifs faisant appel à des interventions foncières ou immobilières et à des outils coercitifs de droit public (traitement de l'insalubrité, démolitions.) ». Elle permet de coordonner différents outils (PRI, RHI, PSMV, ZPPAUP) ; - L'OPAH de revitalisation rurale qui concerne les zones rurales en cours de «dévitalisation». Il s'agit des espaces ruraux qui se caractérisent par des déséquilibres démographiques, de revenus, et des conditions de vie difficiles. - L'OPAH de copropriété qui offre un cadre de prévention et de traitement des copropriétés fragiles nécessitant l'appui de la puissance publique pour la réalisation des travaux indispensables à la conservation des bâtiments. Les OPAH sont conçues et mises en ½uvre conjointement par l'État (le préfet de Région fixe les priorités et répartit les aides), l'ANAH et les collectivités qui signent une convention. Cette convention précise notamment les périmètres d'intervention : la collectivité concernée délimite ces périmètres et y fixe les objectifs, en concertation avec l'ANAH. Les OPAH peuvent se dérouler sur 5 ans (délai maximal) avec un minimum de 3 ans. Les OPAH sont définies législativement par l'article L303-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH). Voir aussi : http://www.lesopah.fr/ Les anciennes OPAH (c'est à dire celles qui sont achevées) ne figurent plus dans ces données et sont archivées.

-

Couche enceintes militaires du thème "Equipement" de la BD CARTO

Geopal

Geopal